La seconda tappa della Via Francesca della Sambuca è la tappa che, se fossimo ciclisti, sarebbe quella “da avvicinamento”: una lunga tappa (25 km), senza dislivelli impegnativi che serve più che altro ad avvicinarci agli Appennini, ammirando splendidi panorami sulla Valle del Reno.

E’ una tappa, a suo modo, comunque ricca: è vero che si attraversano luoghi fortemente urbanizzati, ma è anche vero che, grattando la superficie fatta di asfalto e di case, si trovano storie interessanti.

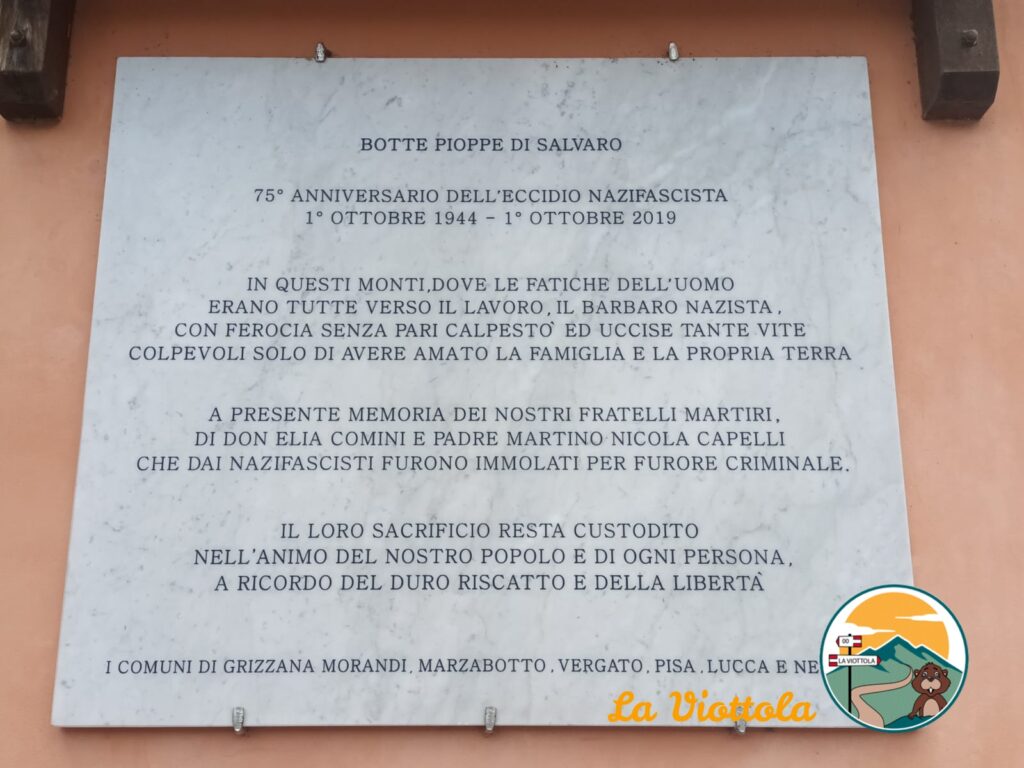

Come la cartiera di Marzabotto, ora in triste declino e abbandonata a sé stessa, che racconta però un passato glorioso di polo industriale, grazie all’ intuizione e all’ impegno economico messo a partire dagli anni Cinquanta da un giovane imprenditore milanese: investì e fece crescere la cartiera tanto da impegnare 500 persone e produrre circa 400 tonnellate di carta (tra cui la famosa carta rosa della Gazzetta dello Sport) al giorno. Per tutti, l’imprenditore era il Cumenda; all’ anagrafe si chiamava Angelo Rizzoli. O la canapiera di Pioppe di Salvaro, in triste abbandono anch’essa ma teatro negli anni della guerra dell’uccisione di 45 persone, fucilate e poi gettate nella cisterna. All’ esterno una lapide riporta i nomi di quelle povere vittime.

Ma è soprattutto una tappa ad alto tasso medioevale, perché le zone che attraversiamo e la bella pieve che incontriamo ci raccontano di una famiglia potente e temuta: siamo arrivati nella contea dei Conti da Panico.

La storia di questo territorio in età medioevale non può essere divisa dalle vicende dei Conti di Panico: sino a tutto il XII secolo i Conti di Panico furono tra i maggiori feudatari della montagna bolognese ed in un primo periodo i loro possedimenti erano vastissimi: vari territori della montagna, vassalli del vescovo di Pistoia, possedimenti nei pressi di Cesena, a Firenze e nel Casentino.

La loro dimora abituale era il castello che sorgeva a Panico, sullo sperone di fronte alla Pieve di San Lorenzo. L’esistenza del castello è documentata dal 1116 e, per non quanto non siano giunte a noi descrizioni dell’ interno, lo si può immaginare molto ricco visto che gli estimi del 1235 lo stimano circa 20 volte il valore di una casa appartenente al ceto medio di allora.

Quando nel XIII secolo il comune di Bologna, ormai padrone di vasti territori, cerca di impadronirsi anche della contea dei Panico cercando un compromesso, i signori di Panico rifiutano ogni trattativa ed anzi ingaggiano congiure e lotte contro Bologna sino a tutto il Trecento.

Dopo anni di guerre, devastazioni, assedi, solo al termine del XIV secolo il Comune di Bologna riuscì ad estendere il suo controllo anche in questa parte della montagna. La potente famiglia dei Panico era ormai decaduta e disgregata: molti dei suoi membri si ridussero ad essere piccoli possidenti e la maggior parte andò confondendosi con la popolazione; non pochi discendenti finirono in rovina e si ritrovano nella storia criminale accusati di aggressioni, scorrerie e rapine.

Sullo sperone di fronte a dove c’era il castello si trova la Pieve. Dici “Pieve” e viene subito in mente la Toscana, con le sue Pievi inserite in un contesto straordinario: ma la Pieve di Panico, non solo è bellissima (molto più bella delle Pievi toscane, ad insindacabile giudizio della Guida), ma è stata per tutto il Medioevo una struttura importantissima dell’organizzazione del territorio, ma anche il segno più evidente della rinascita spirituale che fece sì che il pellegrinaggio assumesse notevole rilievo.

La Pieve, fondata generalmente su edifici più antichi, sorge normalmente sulla strada maestra, sul dorso delle colline, presso un guado o ai piedi di una salita che porta ad un valico: è quindi il punto di riferimento per il territorio che la circonda, ma non è solo luogo religioso. E’ il luogo dove la comunità si riunisce, dove ci si rifugia in caso di pericolo e dove si accorre quando la campana suona a stormo per chiamare contadini ed artigiani a riunione. Ma sulla Pieve si basa anche il sistema di arruolamento dell’esercito ed il suo approvvigionamento, il prelievo fiscale, la manutenzione delle strade, dei ponti, dei guadi.

La Pieve di Panico è sicuramente uno dei più bei esempi di architettura romanica d’ Appennino, estendeva la sua giurisdizione su tutto il crinale tra Setta e Reno e aveva sotto di sé tutta una serie di chiese cosiddette minori: le suffraganee; su questo territorio la Pieve di Panico, come detto, non esercitava solo potere ecclesiastico ma anche diritti di natura fiscale: alla Pieve si dovevano infatti consegnare le decime, i testatici, e se c’era un ponte nelle vicinanze anche i pontatici.

A capo della Pieve c’era un arciprete che viveva in comunità nella canonica con altri chierici (il cui numero generalmente dipendeva dall’ ampiezza del territorio da controllare) ed aveva ampie facoltà: battezzare, predicare, benedire i campi, officiare riti funebri.

La Pieve era anche il punto di riferimento per gli abitanti della zona ma anche per i viaggiatori, mercanti o pellegrini: alla pieve trovavano ospitalità e riparo, le campane richiamavano il pellegrino smarrito, scandivano la giornata lavorativa nei campi, segnalavano un pericolo chiamando a raccolta la popolazione, radunavano gli uomini in partenza per la guerra o suonavano per festeggiare il loro ritorno.

All’ esterno, la Pieve era caratterizzata soprattutto dal campanile, che doveva essere solido e stabile per ospitare le campane: se la Pieve è al centro di vasti plebati e vicino a strade importanti, viene dotata di un alto campanile (le campane si devono sentire a lunghe distanze). Le suffraganee si accontentavano invece di campane più piccole, sufficienti a far sentire il suono al ristretto numero di persone che abitava nelle vicinanze. Il terreno che si estendeva davanti alla Pieve era considerato sacro (da qui il termine sagrato) e ospitava lo spazio cimiteriale mentre, nelle aree non adibite a questa funzione, si potevano trovare strutture diverse come abitazioni private o costruzioni appartenenti all’ istituzione religiosa che aveva cura del luogo (una canonica, un eremo, un convento).

La Pieve di Panico poteva disporre di un notevole patrimonio immobiliare, tra cui vari mulino lungo il Reno. E alla Pieve, annualmente, molti contadini dovevano dei servizi (le cosiddette “opere”): essenzialmente lavori rurali, ad esempio lavori di dissodamento e messa a coltura della vigna. Ma alla Pieve venivano consegnati anche generi alimentari e di consumo: un traino di legno per San Lorenzo ed un altro per Santo Stefano; ma anche come cita il Professor Zagnoni in un’ interessante ricerca sulla montagna bolognese : “Due focacce e due capponi per San Michele”.

#PiediStanchieCuoreFelice

Testo e foto Fabrizio Borgognoni

Marzo 2025

Tutto ciò che è riportato su questo sito web (documentazione, contenuti, testi, immagini, foto, logo) sono di proprietà de La Viottola di Fabrizio Borgognoni. E’ quindi assolutamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre qualsiasi frase, contenuto o immagine presente su questo sito. E’ vietata la copia e la riproduzione dei contenuti, immagini, foto in qualsiasi forma. E’ vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti, immagini, foto se non autorizzata espressamente dall’ Autore.